本州と北海道を結ぶ長大トンネル

旅行には「観光」というイメージが強い。よい景色を眺め、温泉に入って、おいしいものを食べてゆっくりとした時間を過ごす。旅の醍醐味でもあるが、それだけが旅行ではない。小学校の教科書で初めて読んだ紀行文には「旅は見聞を広める」と書かれてあった。この言葉は両親や先生にも言われた記憶がある。

見知らぬ土地を訪れ、風習を知り、見たこともないことを体験、体感する。世界には驚きと感動、知識と知恵が詰まっている。列車に乗って都会を離れていくと、徐々に風景が変わる。行く先の地方によって、同じ日本でも屋根瓦の形が違う、樹木や作物が違う、話されている言葉が違う、見たこともないものが立っている。後で調べたり、その時々で聞いたりして、それが何であるか、なぜなのかがわかったとき、とても充足した気持ちになれる。これも旅行の楽しみではないだろうか。

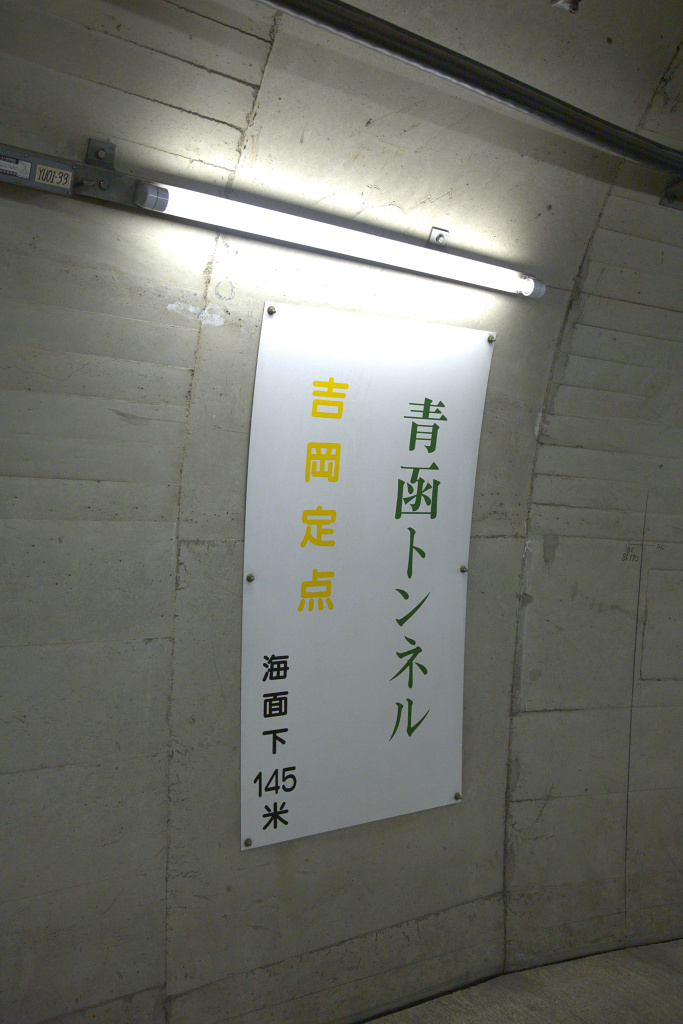

今回の旅行先は通常の観光地ではない。青函トンネル。本州と北海道を結ぶ世界一長いトンネル(2007年3月現在)には壮大なドラマがある。旅行記というよりは社会見学に近いかもしれないが、このトンネルを造ってくれた方々への感謝の思いを込めてまとめてみた。

※現在では旅行時と状況が変わっている施設や利用できない施設も含まれています。海底駅などは廃止になり見学ができません。あらかじめご了承ください。

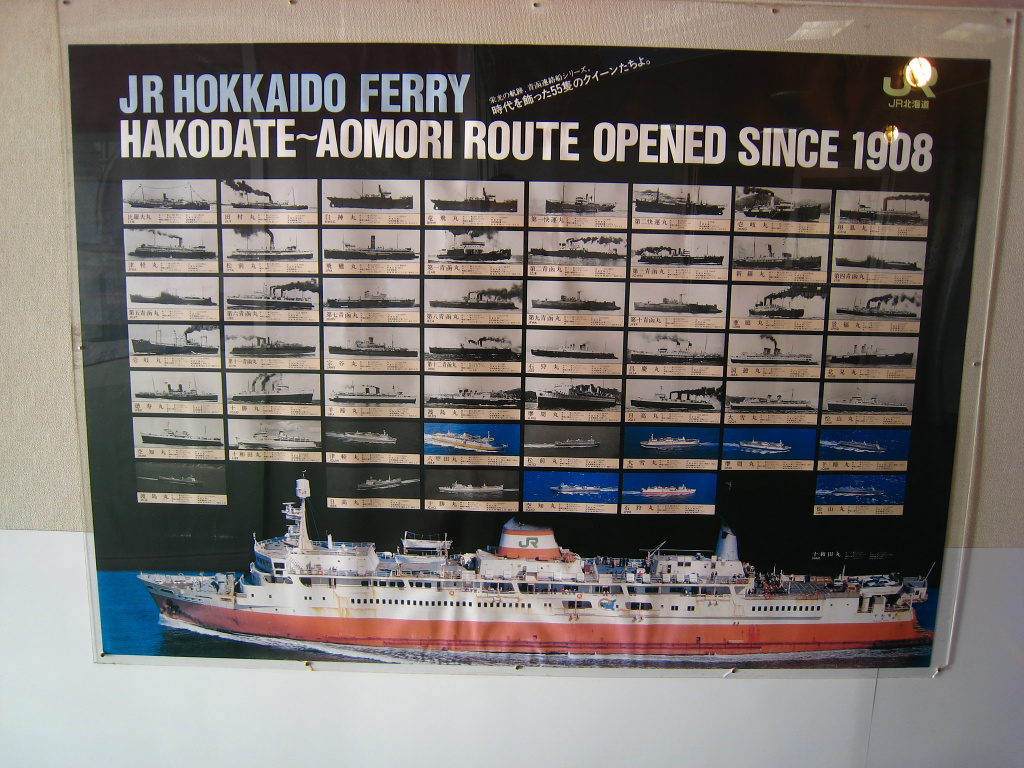

青函トンネルは本州と北海道を結ぶ海底トンネルである。おそらく名前くらいは誰でも聞いたことがあるのではないかと思う。トンネルの長さは53.85Km。2007年10月現在で世界一長いトンネルである(スイスのトンネルが営業を開始すると世界2位になります)。トンネルそのものの話題に入る前に、このようなトンネルがどうして掘られることになったのか、その歴史を辿ってみよう。

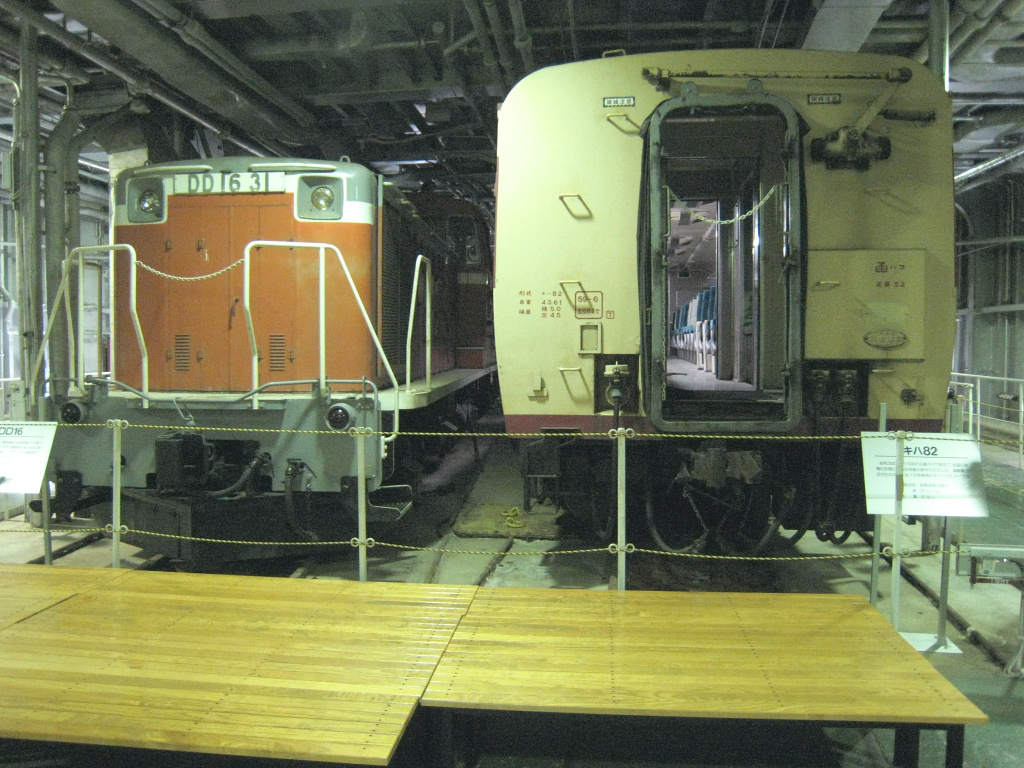

青函トンネルができる前、本州と北海道は海路で結ばれていた。青函連絡船である。青函連絡船については、当時の船がそのまま資料館になっているメモリアルシップで体験することができる。メモリアルシップは青森と函館の両港にあり、青森では八甲田丸、函館では摩周丸に実際に乗船することができる。

まずは青森の八甲田丸に乗って青函連絡船の旅に出よう。東京から東北新幹線で八戸へ、さらに特急に乗って青森へ向かう。私が訪れた日はちょうど秋の低気圧が通過するシーズンで暴風雨。仙台駅を過ぎると車窓左側の車庫に、前夜札幌を発った寝台特急「北斗星2号」が運転中止になり留置されているのが見えた。新幹線も徐行区間が多くなり、盛岡駅では同じく「北斗星4号」が運転打ち切りになっていた。

なんとか八戸駅に到着するも、そこから先の在来線は土砂の流入によって運転見合わせとなってしまっている。今日は諦めて東京に戻ろうと一度改札を出ると、駅員さんが「青森からの特急が到着しましたので折り返し電車を出します」と言う。怖いもの見たさもあり、ついこの列車に乗ってしまった。大幅に遅れて発車した「白鳥号」は時速25Kmでのろのろと進んでいく。八戸~青森間のほぼ全線に渡って徐行指令が出ているため、まるで自転車で進んでいるかのような超鈍行旅行である。2時間近くかけて大荒れの海が見えてくると浅虫温泉駅だ。乗客は誰一人知らなかったが、まさにこの瞬間、浅虫温泉駅の雨量計は限界値を突破しようとしていたのだ。

八甲田丸は青森駅のすぐ先の岸壁に係留されている。昔の青森駅はここで線路と船が桟橋でつながっていて、貨車や列車をそのまま船に乗せて北海道へ輸送できるようになっていた。だが今日は横殴りの雨にかき消され、ホームからその姿を見ることも難しい。

雨量が規定値を超えたため、私の乗ってきた特急列車を最後に、接続する東北本線、奥羽本線、津軽海峡線のすべての線路が運転中止となり、青森はいまや完全に孤立した陸の孤島と化してしまっていた。駅舎内は多くの旅行客でごった返している。青森を離れるには陸路しか残されていないが、遠方まで行くバスはJRの八戸駅行きのみがわずか数便あるだけで、代替バスの手配もできないと繰り返しアナウンスされていた。

駅で海峡ラーメンを食べて腹ごしらえをし、傘を真横に差して岸壁まで歩く。八甲田丸はあちこちが水漏れし船も大きく揺れ続けるという、まるでタイタニック号にでも乗っているかのような状態であった。見学者の数はわずか数人である。

実は青函トンネル建設のきっかけも台風によるものである。詳細は函館での摩周丸で後述するので、まずはせっかくたどり着いた八甲田丸を見学してみることにする。

船の中はとてもきれいに整備されており充実した展示品が楽しめる。映像が飛び出すように見える3Dシアター等の設備もあり、ゆっくりと見て回るとそれなりにボリュームもある。